Política

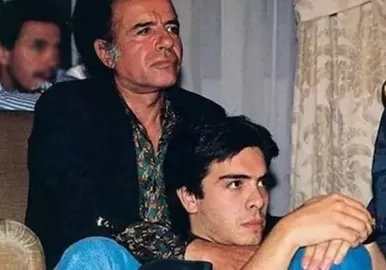

La muerte de Carlitos: el desgarrador relato de la tragedia de Menem y Zulema

Fue el 15 de marzo de 1995 cuando murió su hijo de sólo 26 años. En la nota, la intimidad del dolor dentro de Olivos.

En una nota redactada por Olga Wornat quien pasó 48 horas con el entonces Presidente y su familia en la intimidad de la Quinta presidencial. El presentimiento de Menem. Los rezos y los recuerdos de Zulema. Las preguntas de Zulemita. Las difíciles horas en que el primer mandatario sintió que sólo podía salvarlo la fe.

Carlos Menem tiene los ojos hinchados. No puede sacarse la imagen de Carlitos irreconocible. A lo largo de esa noche infinita, varias imágenes explotan en su mente atormentada. El sonido del respirador artificial. Las manos que lo desconectan. El gesto impotente de su médico, Alejandro Tfeli, que le anuncia la muerte. Las paredes frías del quirófano del hospital de San Nicolás. El llanto de Zulemita. Sus manos apretando las de su hijo, todavía tibias. Y la vida que se escapaba. Vertiginosamente. A los saltos. Zulema, en el pasillo, doblada en dos por el dolor. Sostenida por su hermano Emir y su hija, se resiste a aceptar lo que está sucediendo. Su propia voz entre tinieblas. Titubeante.

Y aquella pregunta impensable:

-Zulema, ¿querés verlo? Carlitos acaba de morir.

-No voy a entrar, Menem. No voy a entrar a ver a mi hijo tirado como un perro en una camilla. No es justo que lo tenga que ver en una lápida... ¡No quiero! -le contestó ella desesperada, con el rostro bañado en lágrimas.

El Presidente recuerda el interminable viaje en helicóptero desde Casa de Gobierno. Esa mañana del 15 de marzo de 1995 se encontraba reunido con Gustavo Béliz, Claudia Bello, Jorge Argüello y otros integrantes de la lista verde del PJ, que había obtenido la minoría en las elecciones internas en la Capital Federal. Los músculos de su cara se endurecieron al oír la noticia. Los pies no le alcanzaron para llegar hasta la máquina, mientras Hugo Anzorreguy -jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)-, Ramón Hernández y Alejandro Tfeli hacían esfuerzos por disimular el pánico. Sus intentos de abrir la puerta de la nave en pleno vuelo y lanzarse al vacío. Sus manos tironeando las manijas y las fantasías de morir junto a su hijo. El abrazo oportuno de su secretario privado. El miedo. Aquel aterrizaje en medio del diluvio en el campito de la Virgen del Rosario.

Ahora él está ahí, tirado en la penumbra del living de todos los días. Sumergido en sus pesadillas. Las llamas del infierno le queman las entrañas. Las mismas que Zulema le vaticinó durante años. El castigo de Dios.

Y aquel interrogante vacío.

-Zulema, ¿cómo querés que lo enterremos? -preguntó con un hilo de voz a su ex mujer.

-Te pido por favor que lo hagan por el rito musulmán. Mi hijo era musulmán y quiero que respeten sus creencias. Menem, te pido por lo que más quieras que respeten la religión de mi hijo.

El ataúd con el cadáver de Carlos Saúl Menem fue trasladado en una ambulancia directamente desde San Nicolás hasta el edificio del Centro Islámico. El urólogo Alejandro Tfeli (en realidad T’faili) acompañó el cuerpo desde que le quitaron el respirador artificial hasta su colocación en el cajón. Era la tarde cuando el cortejo fúnebre estacionó en la avenida San Juan 3053 y descendieron el féretro en medio de una nube de fotógrafos, curiosos y custodios.

En la sala principal del subsuelo se acomodaron los integrantes de la familia Yoma, Tfeli, Same El Kadre y sus hombres del Centro Islámico y un religioso convocado para la ceremonia. El aire de la habitación en penumbras era oprimente, dominado por un penetrante olor a muerte. Las miradas enrojecidas resbalaban sobre el cajón, en el medio del cuarto despojado.

-No se puede abrir. El cadáver está destruido -advirtió Tfeli, en árabe.

Los integrantes del Centro recibieron indicaciones en voz baja del médico presidencial y, obedientes, cubrieron el féretro con un manto negro en el que se destacaban los símbolos religiosos.

Veinte minutos duró el funeral en el frío subsuelo de la avenida San Juan. En la quinta de Olivos, el personal doméstico y de seguridad despejaba la sala de la Jefatura para realizar allí la capilla ardiente oficial. Los cables de los informativos decían que a partir de las ocho de la noche la gente podía pasar a dejar sus condolencias en la residencia presidencial, donde se iba a exponer el féretro con el cadáver.

“Alabado sea Alá, Señor del Universo, el Compasivo, el Misericordioso, Dueño del día del Juicio, A ti solo servimos y a Ti solo imploramos ayuda, Dirígenos por la vía recta la vía de los que tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados”.

Las palabras del imán retumbaron contra las paredes blancas de la sala. Era la oración de despedida de Carlos Saúl Menem, hijo. Emir Yoma cerró los ojos. Pensó en Zulema y un líquido amargo le inundó la boca. Abrió los ojos y se vio envuelto por la cerrazón de la sala. El cajón cerrado, el aire denso. Ayudó a meter el féretro en la ambulancia. Salió a la calle y miró el cielo cargado de nubes. Los curiosos se apretujaban, la morbosidad en sus miradas. Supo en ese instante que ellos -los Yoma y los Menem- nunca más volverían a ser los mismos.

Carlos Menem mira el vaso de agua en sus manos. Alejandro Tfeli le mete en la boca un Rohipnol, el hipnótico que toma todas las noches. Necesita dormir. La casa sigue a oscuras y el silencio se quiebra por los gemidos de Zulema, que duerme en su cama, abrazada a su hija. Antes que el sopor atenúe sus sentidos, se levanta y sube las escaleras alfombradas. Necesita cerrar los ojos y soñar que está lejos de allí y que nunca va a despertar, que todo sigue igual que antes. Desde lejos le llegan los murmullos de la muchedumbre que hace cola para tocar el cajón envuelto en la bandera negra.

Es de madrugada y sus hombres hacen guardia. Temerosos, intrigantes, toman champán Chandon y comen bocaditos. Imaginan estrategias absurdas o posibles. Desde el chalet a oscuras puede adivinar sus conversaciones sin temor a equivocarse.

-¿Cómo vamos a hacer para sacarlo a Carlos de esto? Tiene que salir a hacer campaña. . . -se preocupa el sindicalista Jorge Triaca.

La luz del amanecer se filtra por los grandes ventanales de la residencia. Las ánimas que se apoderaron de su alma y de su cuerpo se resisten a abandonarlo. Las puede ver y siente pánico. Todavía cree que en cualquier momento sonará el teléfono y será su hijo. Que es mentira que está muerto.

Carlos Menem se levanta, toma la pastilla para la diabetes que le alcanza Tfeli y se mira en el espejo del dormitorio. El cristal le devuelve, detrás de él, la imagen desdibujada por las sombras de su ex mujer y su hija, que duermen abrazadas en su cama. Mira sus manos manchadas por la vejez, en la izquierda, el anillo con la piedra negra que le dio su madre antes de morir, y que él nunca se quitó. La piedra sagrada con poderes mágicos que perteneció a su tío, un hombre importante de Damasco. Un Akil, la rama aristocrática de la familia. Mientras su secretario privado lo viste, revuelve sus recuerdos y sus culpas. Mira las manos morenas dé Ramón, que le calza las medias de hilo de seda. Más allá, los zapatos negros lustrosos.

Titubeante, baja por las escaleras, atraviesa el jardín húmedo de rocío y avanza hacia el corazón de sus despojos: la sala de la Jefatura donde espera el ataúd con el cuerpo de su hijo. Afuera no hay nadie. Los pocos que quedaban fueron desalojados por la custodia. Un suspiro helado baja del cielo y se le pega en la garganta. Tirita de espanto dentro del traje oscuro.

Sus hombres -Alejandro Tfeli y Ramón Hernández- no se despegan de su lado. Cierran las puertas de la sala y él permanece a solas frente al cajón abierto. Mira la cara de su hijo muerto y él también quiere morir. Llora mientras coloca entre las manos heladas del cadáver, apenas envuelto en una sábana blanca, una medallita de oro que lleva escrito “Dios” en árabe. Hace la señal de la cruz varias veces sobre la frente de su primogénito, y se la besa con desesperación.

Antes que el sol aparezca, pide a sus hombres que lo lleven a saludar a la familia del corredor de autos Silvio Oltra, el compañero de Carlitos que murió instantáneamente. Abraza a los padres y les ofrece ayuda para pagar los costos del entierro. Vuelve raudamente a la quinta y se prepara para el final.

A media mañana, y tal cual lo planificaron sus hombres, la caravana fúnebre que traslada los restos de Carlitos Menem junior se desvía de la ruta original hacia el cementerio islámico de San Justo, para recorrer los barrios de San Martín. Desde el auto que acompaña a su hijo hasta la última morada, los vidrios bajos dejan ver una mano con los dedos en V que se mueven lentamente. A su lado, su hermano Eduardo y su cuñado Emir observan inmutables el paisaje descolorido. El resurgir de las cenizas de la tragedia más atroz, anunciado por los íntimos la noche anterior, comienza a cumplirse religiosamente. Como toda la vida.

Mientras el coche negro desanda el camino, en el dormitorio del primer piso de la residencia de Olivos, Zulema Yoma ruega por el regreso de su hijo. La acompañan su hija Zulemita y los amigos de Carlitos. Con los rostros demudados, Valeria, Hugo Santacrocce, Jorgito González, César Perla y Charlie Burguin, escuchan por primera vez la frase:

-Me lo mataron. A mi hijo me lo mataron. No me digan cuando se lo lleven... no me quiero enterar...

No muy lejos de allí, Carlos Menem agarra la manija del féretro y camina hacia la fosa por el camino de tierra, pedregoso y húmedo. Las piernas le tiemblan y el barrio pobre se le incrusta en los ojos a través del agua de sus lágrimas.

-Mirá dónde te tengo que dejar... no quiero -dice, perdido, mientras el ataúd desaparece en el fondo del nicho de cemento de la familia Yoma.

Se tapa la cara y llora en el hombro de su amigo de toda la vida, Bernabé Arnaudo. Camina despacio hacia el helicóptero que lo lleva de regreso a Olivos. En la mitad de la escalera, gira el cuerpo, levanta el brazo derecho y saluda al enjambre de gente que se agolpa a lo lejos. Hace la V de la victoria.

Residencia de Olivos. La galería de entrada a la casa está iluminada. El reloj marca las 22 del viernes 17 de marzo de 1995. Amigos de toda la vida y familiares conversan en voz baja. Casi un murmullo. Un teléfono suena a lo lejos. Emir Yoma, jefe del clan familiar y tío preferido de Carlos Menem junior; su hermana Amira -jumper a cuadros, botas marrones y cara lavada, sin lentes de contacto- entra y sale como un torbellino; el inefable Armando Gostanian, recostado en una de las columnas. A un costado, Miguel Ángel Vicco conversa con el empresario Franco Macri. Adentro, el secretario general Eduardo Bauzá y el ministro Carlos Corach discuten en un susurro problemas de Estado. Movicom en mano, monitorean la marcha del gobierno y le informan a Carlos Menem cuando la situación les parece propicia. Ramón Hernández sólo está atento a los gestos de su jefe. Tfeli no le pierde pisada. Va y viene por la casa con un enorme portafolios negro cargado de medicamentos.

Todo huele a ausencia definitiva. Soy una intrusa en el lugar al que se me permitió ingresar con la única condición de no llevar grabador ni cámara de fotos.

Zulemita sale apresurada. Pasa a mi lado como un vendaval. Tiene el rostro empapado y con una mano se tapa la boca. Corre por el jardín a oscuras y entra a la pequeña capilla ubicada a pocos metros de la residencia. Carlos Menem va tras ella con el rostro desencajado. Sigo sus pasos con curiosidad y temor. Ellos están abrazados en una tristeza infinita.

Carlos Menem eleva una plegaria y su hija lo acompaña, quebrada por los sollozos. Entrelaza sus dedos con los de su padre. Lo besa varias veces en la mejilla húmeda, en los labios.

-Papi, ¿qué vamos a hacer sin el “Chancho” (apodo familiar de junior)? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué se murió, papi? ¿Por qué nos pasan estas cosas?

Afuera, el sonido de coches que se detienen en el estacionamiento. Amigos, alcahuetes y miembros del gabinete que se acercan a saludar a la familia. Hay pizzas picantes y suaves preparadas por los cocineros de la residencia. Vinos de la bodega familiar y gaseosas. Adentro de la capilla, Menem llora abrazado a su hija. Los vitrales del techo dejan ver un cielo claro que recorta las figuras sobre las paredes. Como sombras.

La escalera alfombrada que conduce al dormitorio del primer piso está apenas iluminada. Delia Yoma, hermana de Zulema, “la condesa”, como la apodan sus íntimos, guía mis pasos. Hundida en la cama, pálida y ojerosa, está Zulema Yoma. Perdida adentro de un sencillo camisón de batista rosada, toda ella transmite fragilidad. En su mano izquierda estruja un rosario musulmán de cuentas negras. En la mesita de luz, un vaso con agua y el Corán. Su voz es apenas audible.

Con el alma rota en mil pedazos, se niega a pensar que de ahora en más va a tener que sobrevivir a la muerte de su hijo más amado. Reseña sus miedos recurrentes. Sus vaticinios. La maldad del poder.

-Qué dolor, madrecita. Qué dolor. Que me digan cómo voy a hacer para salir de esto. ¿Qué va a ser de mi vida sin mi Chanchito? Pero Dios sabe por qué se lo llevó. Dios sabe... su destino estaba marcado. Su muerte tiene que tener un sentido...

Zulema murmura una plegaria en árabe. Hace cuarenta y ocho horas que no se levanta de la cama. Con la cabeza sobre la almohada de hilo blanco, cierra los ojos y pide por Alá. Musulmana hasta la médula, se aferra a la religión que heredó de sus padres. De su tierra.

-¿Sabés, madre, qué fue lo último que me dijo mi hijo? “Mamá, tenés que hacer algo”, me dijo. “Vos sabés, Carlitos, la política es muy sucia. La política y el poder no tienen nada que ver conmigo. Sólo nos trajeron desgracias”, le contesté. ”Ayudálo al viejo y hacé algo por los pobres, mamá. Hacé algo, te necesitan. Al viejo lo alejan de la gente. Lo traicionan.” Y después se fue. Esa fue la última vez que lo vi.

Zulema cae nuevamente en un espeso sopor y de sus labios resecos brotan extrañas palabras. Incomprensibles. Habla todo el tiempo de Alá y aprieta mis manos. La poca luz de la habitación deja ver infinidad de retratos familiares sobre una cómoda. Algunos recientes, la mayoría amarillentos, una imagen de la Virgen de Luján. Huellas de tiempos lejanos, cuando la muerte era apenas una posibilidad remota.

Desde un rincón observan la escena su sobrino Yalal Nachrach, “el hezbollah”, como lo llaman por su aspecto físico, y su madre Delia, ex esposa de un militar sirio. Minutos después ingresan con el rostro pálido Eduardo Menem, el “hermano”, y su mujer, Susana Valente.

-¿Cómo está Zulema? -me pregunta Carlos Menem con preocupación apenas desciendo las escaleras.

No sé qué decir. Hace un gesto de resignación con la cabeza y se aleja por el pasillo. Tiene los ojos envejecidos y se advierte su esfuerzo por disimular el dolor. Está encorvado y camina con dificultad. Parece un pájaro quebrado por una tempestad divina. Se aleja por el pasillo, abre una puerta y se dirige lentamente a su sillón predilecto, el que todos tienen prohibido ocupar: el sillón del Jefe.

En el living donde compartía amigables tertulias con sus amigos frente al televisor y en el mismo lugar donde estuvo haciéndose bromas con su hijo la noche anterior a la tragedia. Hoy nada parece igual. Los habitués que hablan de cuestiones intrascendentes y frívolas. A Menem todo le parece lejano. La pantalla encendida del televisor transmite un partido de fútbol. Él festeja como un autómata el triunfo de River, su equipo. Me siento en el escalón alfombrado. El entorno me observa fijamente, con agresividad. Se escucha a Franco Macri criticar despectivamente a Domingo Cavallo. Carlos Menem oye las risas y las bromas que antaño lo divertían. Hoy todo le da lo mismo. Tiene el control remoto en las manos y cambia de canal. Una y otra vez. Todos miran el zapping presidencial. Él entrecierra los ojos. Parece dormir, pero sigue jugando con el control remoto. La escena es surrealista.

-Yo tengo la culpa de todo. Es mi culpa. Yo lo hice así, a mi imagen y semejanza. Cuando tenía seis años le regalé un karting ya los trece lo dejé manejar. Nunca le puse límites para nada. A Carlitos siempre le gustó caminar al borde del abismo... como a mí.

-Presidente, creo que sentir culpa no lo va ayudar a superar esta tragedia. . . -digo sin pensar.

-Solamente nos va a salvar la fe -responde Carlos Menem, y vuelve a sus pensamientos mientras pasa su mano por la frente.

Está recostado en su sillón preferido, de pana natural. El televisor sigue lanzando imágenes sordas e inútiles.

-Es terrible la vida y el precio que hay que pagar por la felicidad. Me dio todo y un día me quitó lo que más quería. Cómo serán las cosas que aquella mañana antes de que se fuera tuve un presentimiento y le dije: “Carlitos, ¿para qué van en helicóptero? Vayan en auto”. “Papá, no te preocupes, que no va a pasar nada”, me contestó con un abrazo. y se fue contento. Parece que estaba escrito que tenía que ser así. Cosas del destino...

Se le quiebra la voz y aprieta compulsivamente el control remoto. Piensa en Zulema otra vez. Teme por ella. Pero es consciente de que más teme por él mismo.

José María Cabrera tiene treinta y cinco años y es sacerdote de la orden de los dominicos. Conoce a Zulema desde que sus hijos eran niños, cuando Carlos Menem era gobernador de La Rioja. Sabe de primera mano de las desdichas eternas del matrimonio. Y aunque Zulema es musulmana practicante, su presencia la ayuda a sobrellevar el trance, de manera que la acompaña día y noche. No la deja sola un instante.

“Él me da mucha paz y conoce como nadie todos mis padecimientos.. los que todos saben”, confiesa ella con la voz cansada y la mirada perdida. Al mismo tiempo explica que los tranquilizantes le bajan la presión.

Estamos en el comedor de la residencia. En la mesa enorme hay tortas de chocolate y dulce de leche y masas finas. Los mozos sirven café. Están Zulemita y sus amigas. Los habitués a Olivos entran y salen. Zulema toma del brazo al sacerdote y le pide que la acompañe a caminar.

-Necesito tomar aire. Necesito hablar. Siento que el corazón me va a explotar.

Los dos se alejan por el jardín iluminado por el sol de la media tarde. Con su atuendo blanco y su paso silencioso, Cabrera se ha vuelto una presencia necesaria en Olivos por esos días. Tranquiliza a Zulema y es depositario fiel de sus angustias. Un fantasma como este otro en el que me ha convertido la trágica muerte de Carlitos Menem junior. Aquellos absurdos días de marzo de 1995 fui una testigo, una periodista que anduvo en puntas de pie entre esas sombras, registrando con la mirada y la memoria cada pedazo de historia, cada detalle revelado, cada instante significativo, para luego volcarlos en un anotador arrugado sobre el mármol de Carrara del toilette.

Carlos Menem sostiene con los brazos a Zulema. Ella camina con dificultad. El sol de la mañana del sábado 18 de marzo les golpea en la cara. Hace calor y un viento caliente se cuela por los poros. Más atrás, agarrada del brazo de su tío Emir, los sigue Zulemita. Carlos Menem está vestido de sport y Zulema lleva pantalón blanco y una camisa de broderie del mismo color. Están presentes amigos, funcionarios y familiares. Todos caminan en silencio hacia la pequeña capilla de la residencia donde, finalmente, a las diez y media comenzará la misa de homenaje a cargo del sacerdote de la diócesis de San Isidro, Marcelo Mascitelli.

Durante el corto trayecto, Menem no dejará de abrazar a la madre de su hijo. Ella buscará su mirada constantemente. Pero es sólo un momento. Un instante fugaz en un espacio donde nada es lo que parece ser y donde las pasiones se llevan a límites impredecibles. Cinco años después de que fuera violentamente expulsada mediante un decreto presidencial, Zulema Yoma está de regreso en la quinta de Olivos. Paradojas de la vida. El tiempo que va y viene. El amor y el odio. El cielo y el infierno.

-Es difícil entender la muerte de los que amamos. Yo sé, señora, de su sufrimiento. Sé que usted quisiera estar hoy en el lugar de su hijo. Pero recemos por el perdón de sus pecados y pidamos que el Señor lo tenga en la gloria. Recemos para que algún día usted pueda encontrarse con él en el cielo.

El sacerdote, delgado y enjuto, habla mirando fijamente a los ojos de Carlos Menem y de su ex mujer. A un costado del altar, Zulemita se dobla en dos, con la cara entre las manos, y llora desconsolada. Su tío Emir trata de sostenerla. Menem corre presuroso en busca de su hija y la trae a su lado. Abrazados, entrelazan sus manos con las de Zulema.

Zulema Yoma eleva sus ojos al cielo, los cierra inmediatamente y un sollozo la sacude. Todos los recuerdos se desencadenan en un segundo. Y todos los helicópteros, por un momento, son aquel helicóptero fatal de Ramallo.

Camino a la casa, el jefe de custodia presidencial, el comisario Guillermo Armentano, se acerca a Zulema y le dice que una persona la quiere saludar. El hombre en cuestión, un morocho de contextura delgada, con el rostro blanco como el papel, se encuentra apartado de la comitiva, observando. Zulema lo mira. Él se acerca sigiloso. Titubeante. Con voz temblorosa dice:

-Señora, yo era el jefe de la custodia de Carlitos. No puedo creer lo que pasó. Yo ayudé a su hijo a subir las cosas al helicóptero, acá en Olivos. Como faltaba un bolso, él me dijo que fuera a buscarlo y que nos encontrábamos en Rosario, porque estaba apurado. Yo tendría que haber viajado con él. . .

-¿Y vos cómo te llamás?

-Yo soy el oficial Barcelona, de la Policía Federal.

Zulema retira rápidamente la mano. Ese hombre tenía la responsabilidad de velar por la seguridad de su hijo. Una sospecha comienza a incubarse en su corazón. Duda. Aparta la mirada de aquellos ojos que la miran vacilantes y se aleja ayudada por su ex marido y Zulemita. Segundos después, los tres desaparecen adentro de la residencia.

Tras la ceremonia, un almuerzo íntimo en el comedor. Comida árabe traída especialmente por Yalal Nachrach, hijo de Delia y compañero de salidas de Zulemita: keppes y empanaditas de carne, queso y espinaca. Después de la siesta, el ritual del té. Y con el té, monseñor Antonio Quarracino, vestido íntegramente de rojo y acompañado por su secretario personal. No resulta extraño ver a uno de los hombres más importantes de la Iglesia departiendo amigablemente con Carlos Menem. Era conocida la estrecha relación de Quarracino con el poder menemista.

“Un amigo de siempre, gracias por venir en este momento tan difícil para nosotros”, exclamó Carlos Menem apenas lo vio, y se refugió a llorar en su hombro, ante la mirada desconfiada de Zulema. Cerca de la tardecita, llegan juntos los obispos de Morón y San Isidro, monseñores Justo Laguna y Jorge Casaretto. Críticos furiosos del gobierno, sin embargo no dudaron en acercarse, sobre todo atendiendo a un pedido de amigos de Zulema Yoma. Fueron atendidos con respeto. Carlos Menem disimuló el fastidio que le producía su presencia y les tendió la mano y los convidó con masitas árabes de hojaldre y pistacho y tortas dietéticas enviadas por Alberto Cormillot.

Cuando apareció por la puerta la figura del gran rabino Ben Hamu, se sintió aliviado. En medio de la congoja, después de que el hombre le diera el pésame, dijo:

-Le voy a confesar una cosa: yo soy un iluminado por Dios. -El religioso lo miró sorprendido. Él continuó-: ¿Sabe por qué? Porque yo tengo tres religiones: soy musulmán porque mis padres, mis hijos y mi mujer son musulmanes; soy judío porque mi nodriza fue una mujer judía, y yo me hubiera muerto si no me daba de mamar esa señora; y soy católico porque en ese momento mi madre le pidió ayuda a la Virgen y la Virgen se la dio, y, además, por convicción.

-Si esto me lo dice cualquiera, yo no le creo. Pero me parece que este hombre tiene las tres religiones -aceptó el gran rabino, sin salir de su asombro, mientras se encaminaba hacia la salida.

La tarde transcurre lentamente. Las anécdotas del pasado van y vienen. Zulema toma el té y come un pedazo de torta de dulce de leche, su preferida. Vuelve a decir que los tranquilizantes le bajan la presión. Recuerda a su hijo todo el tiempo. Los chistes, las bromas constantes, las pequeñas mentiras, la constante complicidad, las novias, sus rabietas, sus miedos y la permanente protección del padre, que lo consentía en todos sus caprichos. El poder y sus peligros.

Las últimas palabras de su hijo le retumban en su cabeza adormecida por los somníferos que le suministra regularmente Luis De La Fuente, el influyente médico del Instituto Cardiovascular.

-Al lado del papi pasan cosas extrañas, vieja. Veo muchas cosas sucias...

A veces, una sombra pasa por sus ojos oscuros. Mira al padre Cabrera, y él entiende el mensaje. Se levantan y salen a caminar por el parque.

-Son los momentos en que siento que no voy a poder soportar tanto dolor -confiesa Zulema al regreso.

Las horas del sábado 18 de marzo de 1995 -tres días después de la muerte de su hijo- se deslizan inevitablemente. El imán -túnica negra cerrada hasta el cuello y turbante blanco- está sentado frente a Zulema y su hija. Son las ocho de la noche y está a punto de comenzar la ceremonia diaria de la oración por el espíritu de Carlos Menem junior.

En el salón comedor del primer piso, decorado ostentosamente por el arquitecto Alberto Rossi, pegado al dormitorio de Carlos Menem, se amontonan algunos amigos, la familia Yoma en pleno y el infaltable Tfeli. Munido cada uno de su Corán, entonan a coro una plegaria en árabe de homenaje a los muertos. El ambiente está impregnado de desconsuelo. Zulemita está sentada al lado de su madre, que la abraza como si fuera una nena y le seca las lágrimas con un pañuelo. Entre los dedos de Zulema, un rosario árabe o mahgda.

-En estos momentos el muerto está ahogado bajo la tierra -dice el religioso-, tenemos que ayudar con nuestras plegarias para que su espíritu se libere y alcance el Paraíso junto a Dios.

Zulema cierra los ojos, desbordantes de lágrimas. Consuela a su hija, pero no puede dejar de llorar. El aire de la habitación es cada vez más irrespirable.

-De nada sirven los llantos y los lamentos -continúa el imán-, tenemos que rezar una Sura del Corán todas las veces que podamos. Hay que pedir perdón por sus pecados y que Dios se lo lleve a su lado. Su espíritu sólo quiere estar junto a Alá.

Zulema escucha tratando de ahogar el lamento que le sube por la garganta. Sabe que no hay que llorar. Que eso impide que el alma de un musulmán deje la tierra y ascienda al cielo.

Carlos Menem, rodeado por el séquito de siempre, juega con el control remoto en el living. El llanto de Zulema le taladra los oídos. Los cortesanos elevan sus lamentos cada vez que él pasa o los mira. Se le cuelgan como lloronas del campo. Gesticulan y gimen con exageración.

-Jefe, no puedo creerlo. ¡Yo lo quería tanto a Carlitos! -exclama uno, olvidando que Carlitos lo despreciaba.

-No hay derecho, tan buen pibe, tan buen hijo -apunta otro, mirando por el rabillo a Menem.

Éste hace un gesto de rechazo con las manos y expresa su hartazgo:

-Que la terminen, no quiero ver más gente llorando delante mío. Me enferma escucharlos. ¡Por favor! ¡No puede ser que lloren más que yo, que soy el padre...!

Ellos obedecen. Son las órdenes del Jefe. Se siente agotado. Fastidiado. Infinitamente triste y solo. Aterrorizado por sus sombras. Carlos Menem, el astuto animal político que ha caminado la Argentina en los últimos veinticinco años, está ahí, y quisiera estar en ninguna parte

Dejá tu comentario